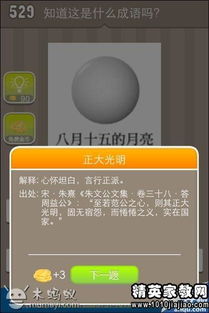

十五的月亮成语,十五的月亮成语解析

十五的月亮,一轮皎洁的玉盘高悬在夜空中,自古以来就吸引着无数文人墨客的笔触和遐想。它不仅仅是一个天文现象,更承载着丰富的文化内涵和象征意义。在中国传统文化中,十五的月亮往往与团圆、美满、希望等美好情感联系在一起,成为人们心中最温暖的记忆。那么,十五的月亮打一个成语,你知道答案是什么吗?这个成语不仅形象地描绘了十五月亮的形态,还蕴含着深刻的人生哲理。

十五的月亮与成语的奇妙联系

十五的月亮,又称满月,是月亮在一个月周期中最为圆满的状态。古人观察天象,发现每个月的十五日左右,月亮会达到最大亮度,呈现出圆圆满满的景象。这种自然现象激发了人们对美好事物的向往,于是,人们用成语来描绘这种景象,其中最贴切的莫过于“正大光明”。

“正大光明”这个成语,出自宋代朱熹的《答吕伯恭书》。原文中提到:“大抵圣贤之心,正大光明,洞然四达。”意思是说,真正的圣贤之心,是光明磊落的,没有任何阴暗的角落。这个成语后来被广泛使用,形容人的心胸开阔,行为正直,光明正大。

十五的月亮正是又大又圆又亮的时候,它象征着圆满和光明。因此,用“正大光明”来形容十五的月亮,既形象又贴切。这个成语不仅描绘了月亮的形态,还寓意着人们追求的美好品质。

正大光明的文化内涵

“正大光明”这个成语,蕴含着丰富的文化内涵。在中国传统文化中,光明象征着正义、纯洁和希望。人们常用“光明磊落”来形容人的品格高尚,行为正直。而“正大光明”则更进一步,强调人的心胸开阔,行为光明正大,没有任何阴暗的角落。

这个成语在历史长河中,被无数文人墨客所推崇。例如,明代思想家王阳明就曾说过:“君子之学,以明心见性为本,以事亲事君为末。”他认为,君子的学问,最重要的是明心见性,即心地光明,行为正派。这与“正大光明”的内涵不谋而合。

在现代社会,“正大光明”依然是一个重要的价值观念。人们常用这个成语来赞美那些心胸开阔、行为正直的人。例如,在商业领域,一个企业如果能够正大光明地经营,不搞欺诈,不谋私利,自然会赢得消费者的信任和尊重。

十五的月亮与中秋节的渊源

十五的月亮与中秋节有着密不可分的联系。中秋节,又称月夕、秋节,是中国传统节日之一,起源于古代对月亮的崇拜。人们在中秋节期间,会赏月、吃月饼、家人团聚,表达对美好生活的向往。

中秋节的月亮,正是十五的月亮,最为圆满和明亮。人们在这一天,会举杯邀月,赏月吟诗,感受月亮带来的美好情感。例如,唐代诗人张九龄的《望月怀远》中写道:“海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。”这首诗表达了诗人对远方亲人的思念之情,也展现了中秋节的团圆氛围。

十五的月亮,不仅是中秋节的象征,更是中华民族文化的重要组成部分。它承载着人们对美好生活的向往,也寄托着人们对团圆和幸福的期盼。

十五的月亮与诗词歌赋

十五的月亮,自古以来就是诗词歌赋的重要题材。无数文人墨客用笔墨描绘月亮的美丽,表达自己的情感和思想。其中,最著名的莫过于苏轼的《水调歌头·明月几时有》:“明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。”

这首词表达了苏轼对月亮的赞美和对人生的思考。十五的月亮,在苏轼的笔下,成为了一个充满神秘和美好的意象。人们读着这首词,仿佛能够感受到月亮的清辉,体会到诗人对美好生活的向往。

除了苏轼,还有许多文人墨客用诗词歌赋描绘十五的月亮。例如,李白的《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”这首诗用简洁的语言,描绘了十五的月亮,表达了诗人对故乡的思念之情。

十五的月亮,在诗词歌赋中,成为了一个永恒的主题。它不仅展现了月亮的美丽,更寄托了人们对美好生活的向往。

十五的月亮与民间传说

十五的月亮,不仅是诗词歌赋的题材,也是民间传说的重要元素。在中国民间传说中,十五的月亮与许多神话故事联系在一起。其中,最著名的莫过于嫦娥奔月的传说